手染メ屋・青木正明さん「こんな色を染めたい」心を揺さぶる色との出会いに導かれて

手染メ屋店主・青木正明さん

記念すべき第1回は、日本古来の天然染料による手染めを追求されている手染メ屋・青木正明さんのもとをお伺いしました。

エントランスから小さな階段を上がると、ワンフロアに工房とショップが同居する、味わいのある空間が広がっていました。

作業スペースでは大きな鍋がもうもうと湯気をあげています。煮出されたばかりの天然染料から漂う香りは独特だけど、決して不快ではありません。

「なんだか落ち着く匂いですね」と思わず感想を口にすると、ニッコリ笑って「ありがとうございます」と応えてくださった青木さんは、明るく気さくなお人柄。

かの東京大学から大手インナーメーカーを経て染色の道へという異色の経歴を、リアルに語ってくださいました。

染めたばかりなのに古着のような風合い

ある商品企画がきっかけで、奈良で草木染めを手がける益久染織研究所の廣田益久(ひろたますひさ)さんのもとを訪ねました。

当時、僕は草木染めについて何の知識もない27、8の若造だったにもかかわらず、益久先生は誠実に対応してくださいました。そこで初めて見た草木染めが、まさに僕の好きな生地感、色の雰囲気だったんです。僕はもともと古着の独特の風合いが好きなのですが、あれは当然着古さないと出せないものだと思っていたのに。

おまけに話をするうちに「やってみる?」ということになって、その日のうちに、染め体験までさせていただけた。草木染めが自分の好きなタイプのもので、しかも自分の手でできたというのは二大びっくりだったんです。

益久さんのお人柄にも惹かれ、やがてことあるごとに遊びにいくようになりました。

茜、五倍子(ごばいし)、楊梅(やまもも)、檳榔子(びんろうじ)…それぞれの色素を含む部分を乾燥させたものが染料になります。思いもよらない色が現れるのには驚くばかり。

植物の根や樹皮、実などを乾燥させた染料を煮て、色素を抽出します。湯気が立ち込める工房は、厨房のようでもあります。

染料を煮だしたら、布で漉して染液をつくります。

いや、そんなに積極的なものではなく、ほとほと会社の仕事が嫌になって、大好きな益久さんのもとでなら楽しく働けそうだなという逃げだったんですよ(笑)。

もちろん染色の技術にも興味がありましたが、それを生業にすることまでは考えていなかった。

幸い、入社後は、僕の持っていたノウハウで染織研究所のIT化を担当しつつ、染めを教えてもらうことがいいバランスでできるようになりました。

そんな中で、益久さんがあがめる先生として、前田雨城(まえだうじょう)さんの話がよく出てくるわけですよ。

─師匠があがめる師匠?それは凄そうです。

益久さん曰く、「前田雨城先生は日本で唯一、古代の染色ができる人や」。それから「世界には染色がふたつある。ひとつは前田雨城の染色、もうひとつはそれ以外」…なんだそりゃって感じじゃないですか(笑)。 凄そうなのはわかるけど、社長、それはちょっと言い過ぎじゃないですかと(笑)。

それでも「見たらわかる」と言われて。たまたま入社の3ヵ月後に久留米で開催された雨城先生の個展の手伝いに行くことができたんです。

初めて目にする「色」のインパクトが、人生を変えた

植物から煮出した染料で染色中の青木さん。染料の煮出しにはじまり、まる3日間の作業を経て完成します。

大げさな言い方になって申し訳ないけど、あの日を境に、僕の中の色を見るセンサーが変わってしまった気がしているんです。

よく、何も知らない子どもにこそ一流のものを与えなさいというでしょう。あれは凄い対象物って、対向する相手が持っているセンサーをつくるというか、気づいていなかったセンサーに気づかせる力があると思うんです。

僕は音楽好きだから音楽にたとえるけど、クラシックにしろロックにしろ、気づいていなかったことに気づくのは、たいてい凄い音を聞いたときなんです。たとえば何がどのくらい凄いかまだわからない人間には、京都市交響楽団とベルリンフィルの差は多分わからない。でも最初にベルリンフィルを聞いてガツンとくると、ただの音の塊が突然わかるようになっちゃうことがあるんです。

それは、もともとそれが聞こえている凄い人たちがそうしてつくった音だから。いろんなファクターのコントラストがしっかりついているのでわかりやすいということです。

古代染色研究家・前田雨城さんの著作『日本古代の色彩と染』(左)・『色-染と色彩』(右)。『延喜式』などの古代の染色・伝統色・文化に関する文献解読を通じ、古代染色のレシピなどが詳細に記述されています。青木さんが今も敬愛する古代染色研究家・前田雨城氏は2013年に鬼籍に。

前田雨城さんの著作には、印刷による色見本が付けられていません。色の感じ方は人それぞれで、光の状態によっても色は異なり、ましてや版によって色が異なる印刷では客観的に表現できないという考えから。

『日本古代の色彩と染』の初版本には、前田雨城さんが京都・丹後産の絹織物を実際に染色した「黄櫨」(こうろ/色見本上)・「青白橡」(あおしろのつるばみ・麹塵(きくじん) ともよばれる/色見本中)・「桃染」(ももぞめ/色見本下)の3つの色見本が付録として収録されています。

『日本古代の色彩と染』の初版本には、前田雨城さんが京都・丹後産の絹織物を実際に染色した「黄櫨」(こうろ/色見本上)・「青白橡」(あおしろのつるばみ・麹塵(きくじん) ともよばれる/色見本中)・「桃染」(ももぞめ/色見本下)の3つの色見本が付録として収録されています。

はい、ガツンときました。

たとえば深紫(こきむらさき)はさわろうとしてもさわれないような奥行きを感じて、遠近感がなくなってしまう。

くすんだ赤紫の深緋(こきあけ)は、静脈血みたいな色で鉄臭いにおいがしてきそう、韓紅(からくれない)は真っ赤で、ふれるとやけどしそう…と共感覚が生まれるような色。

また、麹塵(きくじん)は黄と紫の補色同士で染めたもので、本来はグレーなんですけど、10何回ずつ染めるのでいわゆる演色性が高くて、朝は深みのあるグレー、昼はきれいな緑、夜ろうそくの光で見ると赤みのベージュ、と光源によって色がガラガラ変わる。

もう、1反1反がそんなふうで、驚愕の連続です。ずっと見ているうちに涙まで出てきちゃって。それからは、僕も「世界には染色がふたつある。ひとつは前田雨城の染色、もうひとつはそれ以外」と言うようになりましたよ(笑)。

─ちなみにこれまでの青木さんの人生で他にそういう体験をされたことは?

高校1年のときに初めてレッド・ツェッペリンを聴いて以来かなあ。あのときは、「何これ、スゲー格好いい」って、最初の音からアルバムを聴き終わるまでずっと鳥肌がたったままでした。

以来、ロックの聴き方が変わったんだけど…この雨城さんの色の体験は、その衝撃を超えるものでした。

インタビューの本筋から少し逸れますが…

「飽き性の自分が飽きずに続けられていることは染色と音楽」と語る青木さん。会社員時代の同僚と組んだバンド「青いまほろば」は、2016年で結成から24年を迎え、現在もライブ活動をされています。青木さんはボーカルを担当。(2016年4月6日・京都のライブハウス「拾得」にて)

「飽き性の自分が飽きずに続けられていることは染色と音楽」と語る青木さん。会社員時代の同僚と組んだバンド「青いまほろば」は、2016年で結成から24年を迎え、現在もライブ活動をされています。青木さんはボーカルを担当。(2016年4月6日・京都のライブハウス「拾得」にて)

それまでは益久さんのお手伝いをして暮らしていくことに、不満も疑問もなかったんです。でも、雨城先生の染色を目の当たりにして、単純に「こんなに凄い色を染めてみたい」、はっきりと「自分で染め屋をしたい」という思いを持ちました。

もちろんまだ初歩的な勉強の最中でしたから、すぐに生活が変わったわけではないのですが。教わりながら染めに取り組んでいるうちに試してみたいこともできてくるし、そうなると気兼ねなく作業のできる自分の染め場が欲しくなってくるわけですよ。

そこで2002年、研究所のシステム構築が終了し引き継ぎもできたところで、益久さんにも了承をいただき、独立を決めました。

自分が好きだと思えるものしかつくらない。

スタート時の8色から、現在は14色展開に。

最終的には雨城先生のような色を染めたいという思いがあるわけですが、まずはそのために培った技術をどう商品に活かすか、ということですよね。

手にとって色を楽しむ、ファッションを楽しむアイテムとしてふさわしいと思ったのがTシャツです。シンプルで、色が一番見やすい分、自分の知識、技術、経験が一番如実に現れやすい、言ってみたら「すまし汁」みたいなものじゃないかなと。

展開する色は、開店準備の間に試作を重ねて、自分の好きな色、標準化したコスト内でつくれるもの、堅牢度が高いという条件のもとで選んだ8色からはじめました。

デザインも既成のボディでは自分好みのものがなかったので、縫製から手がけることに。開店後も素材の選択から生地の織り方、縫製まで、より納得のいく商品になるように試行錯誤を続けてきました。

3年目くらいから落ち着いたかな。正直、最初と今では、まったくクオリティが違っていて、今見ると申し訳ないです。

手染メ屋さんのTシャツの生地の素材である有機栽培の綿花。オーガニックコットンと天然染料は相性が良く、染まりが良いそうです。

手染メ屋さんのTシャツは、糸にできるだけ負荷をかけない「吊り編み機」で、ふんわりと編んだ生地を使用しています

手染メ屋さんのTシャツは、糸にできるだけ負荷をかけない「吊り編み機」で、ふんわりと編んだ生地を使用しています

僕はモードの勉強をきちんとしたわけではないので、あくまでも自分の好みで決めています。アメリカの古着のようなスタイル…くったりした質感や、もやっとした色合いが好きですね。ピカッとしたのは小っ恥ずかしくて着られないので(笑)。

なかでもミリタリー系など、ファンクション(機能)がデザインになったものが好きです。本来、デザインにはすべて何らかの機能があったはずで、このあたり、宮崎駿さんと意見の合うところなんですが…銃とか戦闘機とか、カッコよくないですか?

なぜ戦車のキャタピラーがああいう形になっているのか、とか、全部にファンクショナルな意味があって、まったく無駄がない。そういうものこそがカッコいいと思っているので、共感できないデザインには手を出しません。

愚直と言われても、自己矛盾のないプロダクトをつくって、自分に似た人をお客さんとして探す。これが、マーケティングに対して素人な人間でもものづくりで食って行ける手段だと思うから。

ありがたいことに、結果的に同じジャンルの機能美を求める人が反応してくれたので、なんとか今まで続けてこられたと思います。

手染メ屋さんのアイテムは、メインとなるTシャツのほか、ストールやボトムスにも広がっています。

当初は、草木染めの「無印良品」ブランドを目指したいと思ったんです。無印って、変にデザインされていなくて、そこそこのクオリティが保たれているでしょう。1周まわって「無印でいいか」で選ばれる。

だけど、1周まわってということは、360度すべてを知っていて、すべてのジャンルにおいて人が何をおかしいと思うか気づいてる、相当な手練れでないとできないものなんです。これは安易に目指せるレベルではないと断念しました。

でも、結果的にあるジャンルにおいてはそうなっているのもあると思うし、たまに「ここのデザインは、変なことしてないよね」と言われることがあると、凄く嬉しいです。

─今後の展開については、どのように考えていらっしゃいますか。

手染メ屋の商品の古着っぽい雰囲気は、良質の服を長く愛用して楽しむスローファッションというカテゴリーに合致するアイテムなんじゃないかと思っています。

アメリカ主導のムーブメントなので、そちらで認知をいただけるような展開を考えているところです。現地で展示即売会をして、FacebookやInstagramでの拡散を狙うなど、マスではない、嘘くさくない情報発信ができたらと。

今はまだ、草木染めの魅力って全然知られていないと思うんですよ。ファッションのカテゴリーとしての全体量がまだまだ足りていない。服に限らず、草木染めで布製品をつくる人たちにもっと出てきてほしいですね。

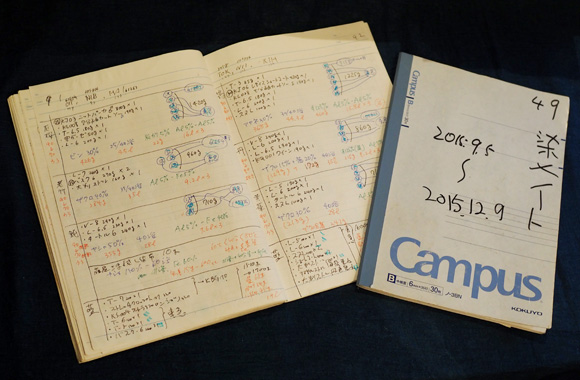

スタッフでも同じ色が染められるよう、作業は細かにデータ化してノートに記録。この「染メノート」は、2016年4月には50冊を超えたそうです。

天然染料は、宮廷染色の技術体型から洗練され、平安時代には確立されていたといわれています。

ただ、その技術は武士の時代にすたれてしまいました。かろうじてレシピだけが『延喜式』という書物に残っていて、草木染めの仕事をしている人は、みんなこれをもとにしているんです。

でも手法は一切書いていないから、分量と材料から類推するしかなく、正解はわからない。結局、雨城先生の染めは、創作ではなく自分が考えられる中で、できうる限り『延喜式』に忠実に染めたというものなんです。

僕はその色にやさしく殺されてしまったわけだけど、同じようなアプローチでこんな色にしたいという到達点を目指すわけではない。自分なりに調べ抜いてすべての経験と技術を注ぎ込んでやってきた結果としてそうなる可能性が高いんですよね。

今はまだ文献を読み解く作業の途上ですが、すっごくおもしろいんですよ、これが。文献をあたりながら気づくことも多く、Tシャツを染めるのに応用できることもあるので、ライフワークとして続けていきたいと思っています。

─本日は青木さんのお話のなかで、あらためて草木染めの魅力を知ることができました。本当にありがとうございました。

飾らず気負わず、常に気持ちにしっくりとくる言葉を選んで話してくださった青木さん。手染メ屋の、曖昧に見えて計算され尽くした色、素朴に見えて機能を追求したデザインにも確かにご自身の思いがまっすぐに投影されているように感じました。

真摯に色と向き合い、愛情こめて生み出されたアイテムの数々は、手にする人にも自然と愛着を芽生えさせる一枚一枚になりそうです。

(取材日:2016年3月10日/文:ライター・森本朕世)

手染メ屋 店主 青木正明さん プロフィール

| 1967年 | 三重県生まれ、東京育ち |

| 1991年 | 東京大学医学部保険学科卒業 (株)ワコール入社、京都に移る |

| 1995年 | 商品企画を通じ、廣田益久氏の主宰する『益久染織研究所』とお付き合いが始まる。 |

| 2000年 | (株)ワコールを退社。『益久染織研究所』で天然染料による糸染めの研鑚を積む。 古代染色の大家、前田雨城氏の個展を手伝い、その作品に衝撃を受ける。 |

| 2002年 | 益久染織研究所を1年9ヶ月勤めた後、独立。 京都市にて『手染メ屋』開業。 |

| 2009年 | 京都造形芸術大学美術工芸学科の非常勤講師に着任。 |

| 2014年 | 京都造形芸術大学歴史遺産学科の非常勤講師を兼任。 |